|

みなさんこんにちは。 「ゼロからはじめる系統比較」シリーズをはじめるにあたって説明が必要なのが系統樹の概念と、系統比較法が必要とされるに至った歴史的過程です。概念的な話はしないと言っておきながらいきなりなんですが、なぜ系統比較という統計手法がそもそも出てきたのか、そもそも系統樹とは何か、その背景について紹介したいと思います。

このように系統樹の歴史を紐解くとわかってくるのは、系統樹とは種間の系統関係と種間の時間的隔たりに関する記述で構成された情報の集合であることです。前者はトポロジー、後者は枝長と呼ばれます。 系統樹概念の確立は生物学に新たな潮流を生み出しました。それまで専ら記載を生業としていた分類学者は歴史学者として研究をする理論的基盤を手に入れました。発生生物学者はそれまで知られていた発生学的知見を進化史の文脈で解釈することを始めました。こういった流れから現代主流の生物学(分子系統学やEvo-Devo)は派生してきたのです。しかし系統樹は生物学の新たな時代を作ったと共に、新たな問題も生み出しました。それはダーウィン以降大きく発展した生物学の分野の一つ、遺伝学と関連する問題でした。

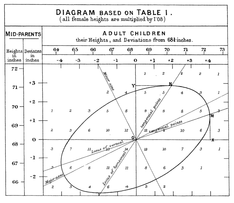

遺伝学者が発明した数ある統計手法の中でも応用面で画期的だったのは交配した動植物の形質値のばらつきを親子関係(血統図 pedigree)に基づいて遺伝的成分と非遺伝的成分へ分配するというアイデアでしょう。親子兄弟の形質が類似していて血統図上の距離が離れれば離れるほど形質が異なることを利用して形質の遺伝成分を推定し、効率的な品種改良に役立てたのです。このアイデアはより一般的には分散分解(variance decomposition)と呼ばれるもので、分散分析(ANOVA)その他の解析の根幹でもある重要な概念です。 さて、この「血統図を用いた分散分解」というアイデアこそが後に20世紀後半になって種をまたぐデータを解析する際に系統関係が問題視された議論の根底にあります。血統図pedigreeが個体間の系統図であるとすれば、系統樹は種を個体に見立てた場合の系統図です。つまり、親子兄弟間の形質が遠い親戚よりも似ていることと同様に系統的に近い種同士は似た形質を持っています。分散分解の視点からは、系統図で繋がれた個体間の形質のばらつきは遺伝的成分と非遺伝的成分によって構成されている一方、系統樹で繋がれた種間の形質のばらつきは系統的成分と非系統的成分によって構成されているという見方ができます。そのため、種間のデータを解析する場合、系統樹情報が無いとこれら2つの異なる分散成分をごちゃ混ぜにしてしまう結果となります。こういった背景から系統比較法が必要となってきました。この文脈でいうならば、系統比較法は種をまたぐデータを系統的に受け継がれてきた分散成分と系統とは独立な分散成分とに分解する手法であると言えるでしょう。 まとめ

今日のポストでは系統樹と系統比較法の歴史をまとめました。その中で特に系統樹がトポロジーと枝長から構成された情報の集合であること、そして系統比較の根幹には種間のばらつきを系統的成分と非系統的成分とに分解するというアイデアがあることを説明しました。次からはいよいよ実際のhow-toについて説明しようと思います。 それでは、また。

1 Comment

|

AUTHOR北欧で研究している日本人進化生物学者 ArchivesCategories |